Breve storia della Striscia di Gaza

Gaza «terra di passaggi, terra di vie». Gaza antica, una volta fiorente: oggi terra da salvare.

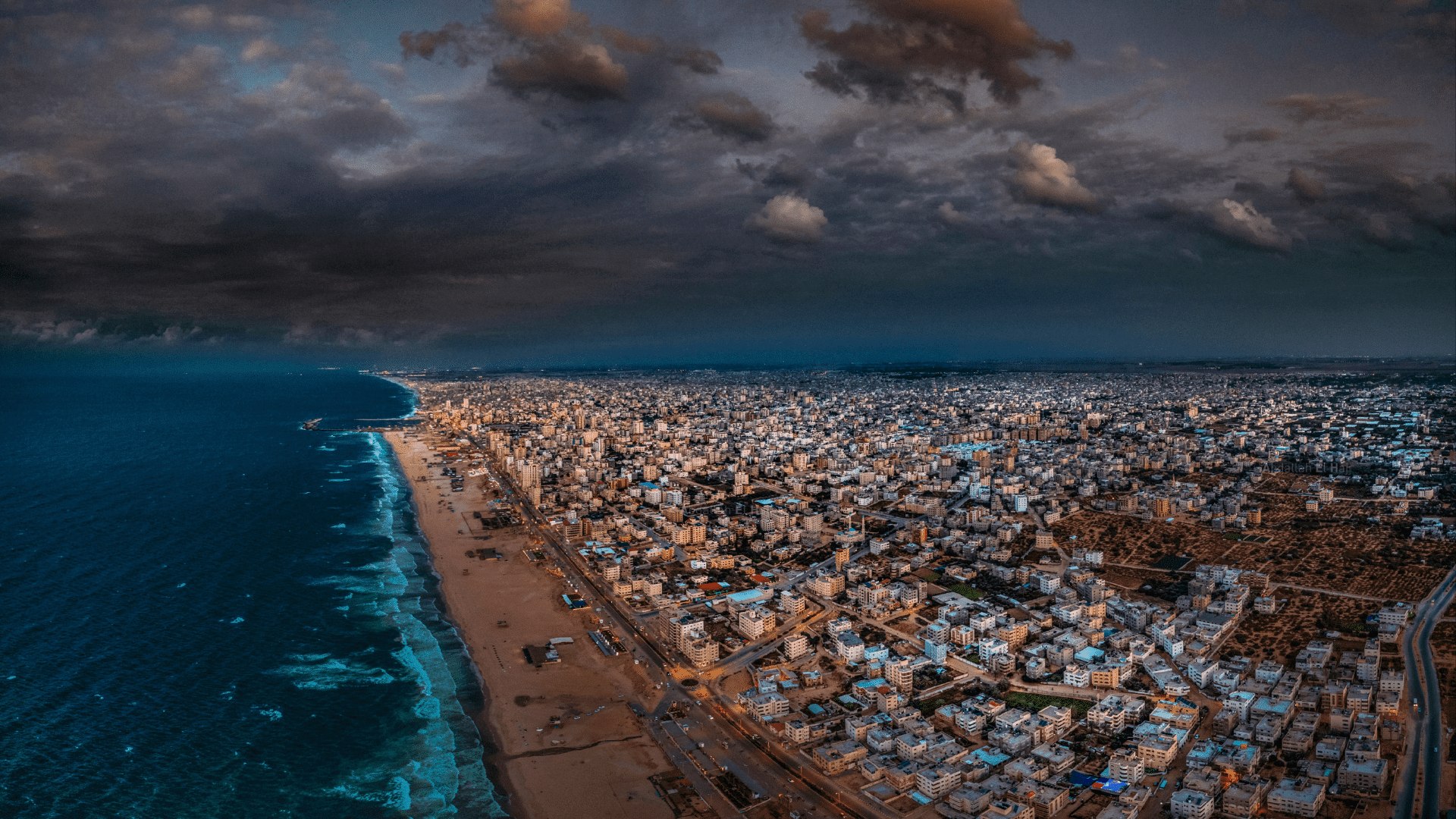

La “Striscia di Gaza” deve il suo nome alle dimensioni e alla forma del territorio identificato da questo toponimo: una striscia, un lembo di terra sottile che s’immerge nel Mar Mediterraneo. Poco più di 360 km2 di terra, spiaggia e cielo, terreni fertili sui quali si sviluppò nel tempo una fiorente agricoltura: 360 km2 che oggi sono il teatro di uno degli scenari più terribili e dolorosi della storia moderna.

Ma Gaza dove si trova esattamente? Quali eventi, quali scelte hanno portato alla tragedia che vediamo oggi? La storia, la geografia e le tradizioni di Gaza, più antiche e longeve di quanto siamo abituati a pensare, ci aiutano a ricostruire l’identità di un luogo e di un popolo che, oggi, è sempre più urgente guardare, raccontare e ascoltare.

Dove si trova Gaza?

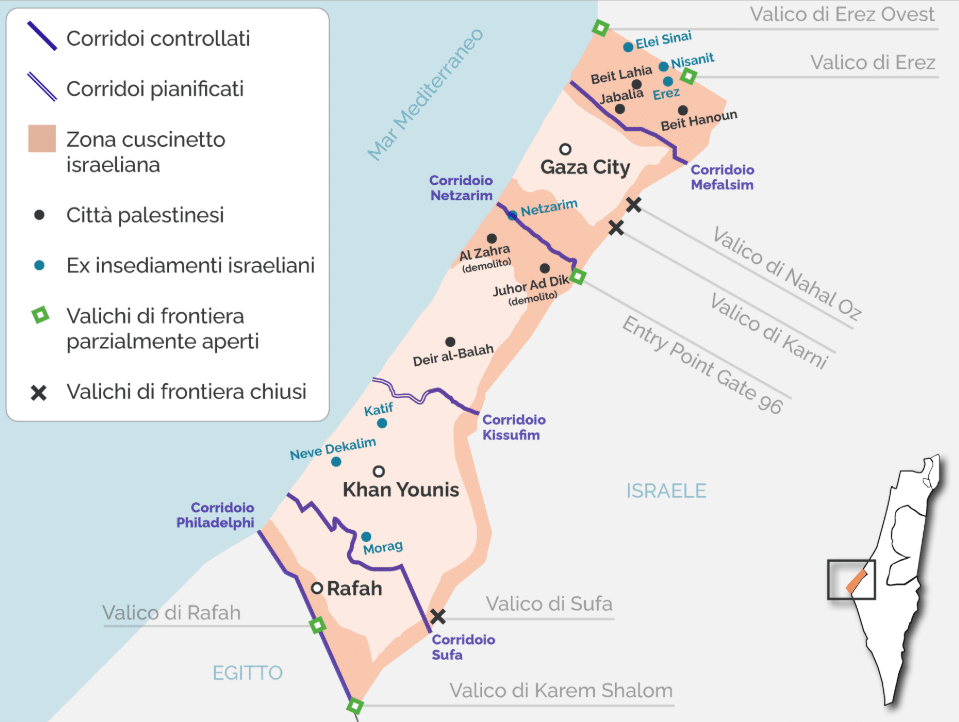

La Striscia di Gaza è un’exclave dei Territori Palestinesi, che si estendono nella loro maggior parte un po’ più a nord-ovest rispetto alla Striscia, in quella zona nota come “Cisgiordania”. A nord-est lo stato di Israele, a sud l’Egitto, raggiungibile attraverso il valico di Rafah; a ovest, solo la distesa azzurra del Mar Mediterraneo.

Muovendosi da nord verso sud si trovano Gaza City, il capoluogo e il centro abitato più popolato della zona, Khan Younis e Rafah: le tre principali città della Striscia, un tempo centri fiorenti di scambio culturale e commerciale, oggi irrimediabilmente danneggiate con un altissimo numero di edifici distrutti (nell’ordine di decine di migliaia in ognuna di esse) e di popolazione uccisa, ferita o sfollata. Gli altri centri abitati della Striscia – da nord verso sud: Beit Lahiya, Jabalia, Beit Hanoun (o Beit Hanoon), Deir al-Balah, Bani Suheila, Abu Middein, Al-Mawasi– sono in gran parte diventati oggi centri di accoglienza o campi profughi, per chi sfolla dalle zone più colpite o sotto attacco. A Deir al-Balah, per esempio, c’è oggi un grande campo profughi dove Pro Terra Sancta, insieme al partner locale Atfaluna Society, organizza aiuti umanitari e attività di supporto psicologico per le famiglie e i bambini colpiti dalla guerra.

La storia oggi: l’occupazione, Israele, Hamas, la guerra a Gaza

All’interno della complessa e drammatica guerra tra Israele e Palestina (per approfondimenti sul tema: parte 1 e parte 2), Gaza è purtroppo diventata uno dei punti focali del conflitto.

Dal 1917, con la dichiarazione di Balfour, ha inizio la contesa internazionale – i cui principali attori sono i britannici, gli arabi d’Egitto e gli ebrei sionisti che iniziavano a migrare verso il territorio di Israele – dei territori della Palestina (la cosiddetta questione palestinese), che con le guerre arabo-israeliane, la Nakba, la guerra dello Yom Kippur e le Intifade ha condotto Gaza e la Palestina intera alla distruzione di cui oggi siamo tutti testimoni.

Hamas

Le spinte alla rivolta e la durissima repressione israeliana della Prima Intifada, nel 1987, creano il terreno fertile in cui nasce Hamas: un movimento radicale il cui nome, in arabo, è l’acronimo di Movimento di Resistenza Islamica (Ḥarakat al-Muqāwama al-Islāmiyya). Da una parte partito politico, dall’altra braccio armato che ha fatto uso di azioni terroristiche come arma di combattimento, Hamas è un gruppo religioso e militante con radicate basi islamiste, nato come movimento di resistenza armata contro lo Stato di Israele e promotore al contempo di attività sociali e religiose, soprattutto sul territorio di Gaza.

Rispetto all’OLP – l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l’altro grande partito politico palestinese, nato nel 1964 – l’approccio di Hamas è nettamente più radicale: sempre contrario a qualsiasi tentativo di riconciliazione o patteggiamento, rifiuta la soluzione dei due Stati che l’OLP invece appoggia nel 1988, e ritiene la lotta armata l’unica via possibile per la liberazione della Palestina. Nel 2006 Hamas vince le elezioni palestinesi e prende il controllo politico della regione, creando grande paura e scompiglio nel panorama internazionale.

La pressioni del mondo occidentale e le inconciliabili posizioni di Hamas e dell’OLP portano a una scissione tanto politica quanto territoriale della Palestina: l’OLP, insieme all’ANP (l’Autorità Nazionale Palestinese, governo autonomo nato dall’OLP a partire dagli accordi di Oslo con la funzione di organo amministrativo territoriale) mantiene la gestione della Cisgiordania, mentre Hamas, nel 2007, prende il controllo della Striscia di Gaza, instaurando un controllo militare.

Le operazioni militari di Israele

I tentativi di occupazione dello Stato di Israele contro i territori palestinesi e gli attacchi di gruppi armati palestinesi come Al-Qassam o lo stesso Hamas si snodano lungo tutto il conflitto, coinvolgendo sempre più profondamente il territorio e la popolazione di Gaza.

Israele crea degli insediamenti nella Striscia con lo scopo dichiarato di proteggere i propri confini e di smantellare le reti terroristiche di Hamas. Nel 2005 il cosiddetto Piano di disimpegno unilaterale israeliano promosso dal primo ministro israeliano rimuove gli insediamenti dei coloni dalla Striscia e alcuni dalla Cisgiordania settentrionale; questa operazione però non riesce a far cessare gli scontri tra Israele e i gruppi armati palestinesi, che continuano e si intensificano dopo la vittoria elettorale di Hamas.

L’Operazione Piombo Fuso del dicembre 2008 è il primo dei numerosi attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, volto a sgominare e neutralizzare Hamas. La campagna militare, tra fitti bombardamenti e attacchi via terra, ha causato in ventidue giorni la morte di circa 1.400 palestinesi e di 13 israeliani. Uno degli obiettivi più discussi dell’attacco è la scuola al-Fakhura, nel nord della Striscia, adibita a rifugio per civili sfollati per iniziativa dell’ONU: secondo Israele si trattava di un avamposto di Hamas dal quale erano partiti razzi diretti verso Israele.

Seguono numerose campagne militari israeliane contro la Striscia, i cui obiettivi dichiarati sono le basi di Hamas, e che continuano però a causare migliaia di vittime civili. Nel 2017 Hamas accetta, per la prima volta, che i confini dello stato di Palestina siano quelli stabiliti nel 1967, accettando dunque formalmente una spartizione territoriale con Israele – stato che, però, Hamas continua a non riconoscere formalmente.

L’ultima offensiva israeliana, iniziata come risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e prolungata fino ad oggi, ha causato danni irrecuperabili: ad oggi, nel settembre 2025, le vittime palestinesi sono stimate intorno alle 65.000 e i feriti sono più di 160.000; le città di Gaza City e Rafah sono quasi completamente distrutte, gli sfollati sono più di mezzo milione e le condizioni di vita non fanno che peggiorare.

Le forniture di aiuti umanitari sono state più volte ostacolate o interrotte, fino a creare uno stato di carestia riconosciuto dalle Nazioni Unite il 22 agosto 2025: più di 500.000 persone sono in stato di grave insicurezza alimentare, e più di 130.000 bambini rischiano la vita a causa della malnutrizione. Questa situazione porta alla formazione di movimenti di protesta in varie parti del panorama internazionale; nell’estate del 2025 parte un’iniziativa umanitaria internazionale di origine civile che vuole rompere il blocco israeliano degli aiuti nella Striscia di Gaza, la Global Sumud Flotilla. Il nome identifica una flotta civile (flotilla, piccola flotta organizzata dalla società civile e non militarmente connotata) globale (le imbarcazioni provengono da più di 44 paesi) promotrice di resistenza pronta a resistere e tener duro di fronte alle difficoltà che incontrerà lungo la navigazione (ṣumūd in arabo significa proprio resistenza, resilienza, perseveranza di fronte agli ostacoli): ad oggi le imbarcazioni sono in viaggio verso Gaza, nel tentativo di raggiungere la popolazione e consegnare gli aiuti che portano con sé.

Pro Terra Sancta si appoggia alla Parrocchia Latina di Gaza City e a partner locali per fornire aiuti di primo soccorso: generi alimentari, coperte, beni di prima necessità. La nostra campagna di sostegno all’emergenza a Gaza e in Palestina è attiva da tempo, adattandosi di volta in volta ai bisogni più impellenti e mantenendo sempre l’attenzione rivolta anche ai danni psicologici che le condizioni di vita a Gaza oggi causano nella popolazione.

La storia ieri: 3.500 anni fa

Il toponimo “Gaza” è invece antico, antichissimo: un mosaico bizantino, situato a Umm ar-Rasas e risalente al 758 d.C., raffigura le principali città mediorientali dell’epoca, e tra queste figura proprio Gaza.

Gaza porta lo stesso nome da almeno 3.500 anni; come ha detto la giornalista Paola Caridi in una lectio magistralis tenuta presso l’Università per Stranieri di Siena il 22 gennaio 2025:«Come gli alberi, le città fondano le loro radici. E quando vengono spostate – anche in questo caso dagli esseri umani – perdono i riferimenti, i punti cardinali, le prospettive. Gaza è sempre stata lì, ed è la stessa permanenza del nome a confermarlo». Ridurre Gaza ad essere lo spettro di una città distrutta, ad essere nient’altro che una terra di guerra, terra infelice per destino, significa eliminare tutta la storia che precede il secolo breve. Gaza è stata una terra fiorente, ricca di commerci, mercanti, colori tra le sue strade; per usare ancora le parole di Caridi, è stata una «terra di passaggi, terra di vie»; «terra già fiorita, non deserto da far fiorire».

Rivediamo brevemente la sua storia.

La Striscia di Gaza dalle origini all’epoca ellenistica

La città di Gaza ha una storia millenaria che risale al periodo del Bronzo Antico (3500-3000 a.C.). Situata lungo la costa della Palestina, occupava una posizione strategica lungo la Via Maris, un’antica rotta commerciale che collegava l’Egitto alla Siria e alla Mesopotamia, fungendo da crocevia tra tre continenti.

Il più antico insediamento nella regione, Tell Al-Sakan, situato a cinque chilometri a sud dell’attuale Gaza, fu originariamente una fortezza egiziana. Il porto di Gaza, soggetto ad accordi con l’Egitto, fungeva da importante punto di scambio commerciale, in particolare per il legname proveniente dal Libano.

Dopo che Tell Al-Sakan fu abbandonata, un nuovo centro urbano iniziò a svilupparsi leggermente più all’interno della regione, intorno al 2000 a.C., chiamato Tell Al-Ajjul. Tuttavia, questo insediamento cessò di esistere nel XIV secolo a.C. con l’emergere della città di Gaza, che si sviluppò nello stesso sito dell’attuale città. Gaza divenne la capitale amministrativa egiziana della regione.

Intorno al 1200 a.C., i Filistei, un popolo di origine incerta che si insediò lungo la costa del Mediterraneo e dai quali prende il nome la Palestina (“terra dei filistei”), occuparono Gaza. Proprio in questo periodo il Libro dei Giudici colloca a Gaza la storia del giudice israelita Sansone, noto per la sua forza sovrumana. Vittima di un inganno architettato da Dalila, donna filistea di cui si era innamorato, egli perse il suo potere che risiedeva nei lunghi capelli. Catturato dai Filistei, gli furono asportati gli occhi e fu imprigionato. Durante una festa nel tempio del dio filisteo Dagon, Sansone chiese a Dio di riacquistare la sua forza. Dio lo esaudì e, mentre era legato alle colonne del tempio, Sansone fece crollare il tempio sui Filistei, morendo insieme a loro.

Nel periodo Neo-Assiro e Neo-Babilonese (IX secolo a.C. – 539 a.C.), la città, utilizzata come porta di passaggio tra l’Egitto e la Siria, continuò ad essere contesa. Alleatasi, poi, con Ciro il Grande di Persia, la città si sviluppò notevolmente in questo periodo.

Ricordata da Erodoto, nel periodo successivo il suo ruolo principale continuava ad essere quello di crocevia commerciale delle rotte carovaniere. Alessandro il Grande la conquistò nel 332 a.C. e, alla sua morte, una delle battaglie decisive trai suoi successori si svolse proprio qui. In quel periodo Gaza era pagana e fortemente influenzata dalla cultura ellenistica.

L’epoca romana e la diffusione del Cristianesimo

Dopo essere stata assediata e distrutta dai Maccabei e dagli Asmonei, la città fu conquistata e pian piano ricostruita dai Romani nel 64-63 a.C. su modello delle altre città dell’Oriente romano. Nel II d.C. divenne una città prospera grazie al commercio dell’incenso e alla viticultura.

Grazie agli sforzi del Vescovo Porfirio (347 d.C. – 420 d.C.), che guidò la piccola comunità cristiana per 25 anni, il cristianesimo si diffuse a Gaza, non senza difficoltà. Gli scontri con i pagani erano, infatti, assai frequenti e Porfirio si rivolse all’Imperatrice Eudocia, madre del futuro Teodosio II, che stabilì la distruzione dei tempi pagani a cui seguì la costruzione delle prime chiese. Il corpo del vescovo e santo Porfirio è conservato nella chiesa greco-ortodossa a lui dedicata, bombardata nell’ottobre 2023.

Gaza divenne, inoltre, un importante porto per i pellegrini cristiani diretti verso il Sinai. Le testimonianze di questo periodo bizantino sopravvivono attraverso splendidi mosaici pavimentali, che adornavano le chiese dell’epoca. Questi mosaici sono un segno tangibile dell’importanza e della prosperità che Gaza conobbe durante il periodo cristiano.

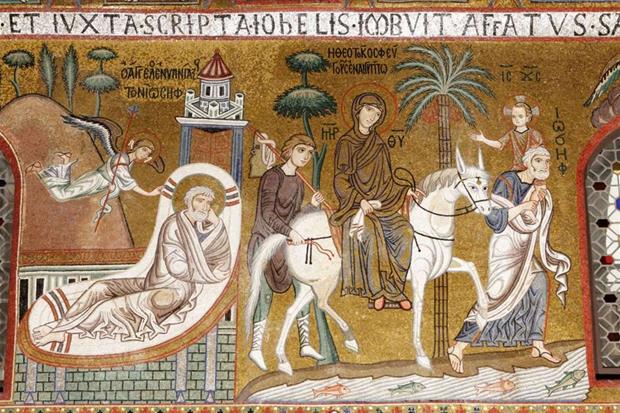

Infine, la tradizione cristiana lega Gaza ad un importante capitolo nella storia del cristianesimo. Secondo alcuni vangeli apocrifi come il “Protovangelo di Giacomo” e il “Vangelo dell’infanzia di Tommaso”, infatti, la Sacra Famiglia passò da Gaza durante la fuga in Egitto.

L’avvento dell’Islam e la dominazione Ottomana a Gaza

Nel 634 d.C. il territorio di Gaza venne conquistata dagli arabi e, a parte la parentesi di circa ottant’anni del Regno latino di Gerusalemme istituito dopo le Crociate, rimase sotto il dominio islamico fino alla fine dell’Impero Ottomano nel 1917.

Fatimidi, Mongoli e Mamelucchi si alternarono nel controllo di questo territorio fino alla conquista ottomana nel 1517. Durante la guerra turco-mamelucca (1516-1517), entrò a far parte del Sangiaccato di Gaza. Subì quindi un declino economico a causa della cattiva gestione. Successivamente, fu guidata da governatori inviati da Costantinopoli.

Dal Mandato Britannico alla nascita dello Stato d’Israele

Al termine della Prima guerra mondiale, con la sconfitta dell’Impero Ottomano, Gaza e l’intera Palestina passarono sotto l’amministrazione inglese, su mandato della Società delle Nazioni. Durante questo periodo, che durò fino al 1948, la Palestina fu teatro di crescenti tensioni tra la popolazione ebraica e quella araba, nonché di un aumento dell’immigrazione ebraica. Al termine della Prima guerra mondiale, con la sconfitta e il declino dell’Impero Ottomano, Gaza e l’intera Palestina passarono sotto l’amministrazione inglese, su mandato della Società delle Nazioni.

Durante questo periodo, che durò fino al 1948, la Palestina fu teatro di crescenti tensioni tra la popolazione ebraica e quella araba, nonché di un aumento dell’immigrazione ebraica. La Seconda Guerra Mondiale contribuì poi ad acuire ulteriormente le tensioni e le divisioni all’interno della regione: gli ebrei contribuirono al loro sforzo bellico supportando la guerra alleata, gli arabi, d’altra parte, videro la guerra come un’opportunità per riaffermare la propria identità e rinnovare la lotta contro la presenza ebraica in Palestina.

Con la fine della Seconda guerra mondiale, nel 1947 vide la luce la famosa risoluzione 181, proposta dalle Nazioni Unite. Essa raccomandava la suddivisione della Palestina in due stati indipendenti. Uno ebraico (56% del territorio) e l’altro arabo (34% del territorio), con Gerusalemme sotto controllo internazionale. Nonostante l’opposizione palestinese, la risoluzione 181 venne ratificata. Il 14 maggio 1948 David Ben-Gurion, leader del movimento sionista, proclamò l’indipendenza dello Stato d’Israele a seguito del ritiro delle truppe britanniche dalla regione.

Cultura da preservare: «ricordare Gaza per raccontarla»

Nel già citato mosaico di Umm al-Rasass Gaza è raffigurata e rappresentata dai suoi edifici pubblici, che raccontano una città ricca di arte, storia e cultura. Il mosaico, scoperto e restaurato dall’archeologo padre Michele Piccirillo, diventa così la testimonianza parlante di una storia antica e gloriosa, l’affermazione di un’identità culturale e artistica che non può scomparire sotto il fumo dei missili e delle macerie.

«Ricordare Gaza per raccontarla», dice Paola Caridi: ricordare per poter raccontare tutto, e non solo una parte, per far sopravvivere la storia di un popolo e delle persone che, ancora oggi, ne testimoniano e ne rivendicano l’esistenza.