Le Chef Pâtissier du Caire

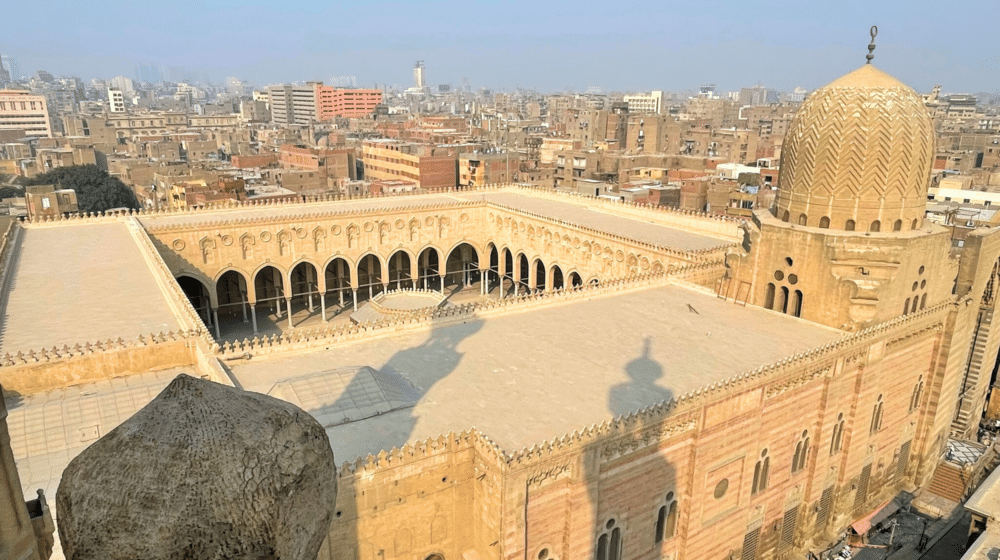

Se promener dans les rues de pierre d’une ville antique, tandis que les ombres dessinent des formes allongées sur le sol, poussées par le soleil couchant.

Les lieux parlent à ceux qui les écoutent, et racontent une histoire : à travers eux, en filigrane, la mémoire des personnes qui les ont traversés ou qui y ont vécu, laissant derrière eux quelque chose d’eux-mêmes, transparaît.

Dans des lieux aussi fragiles et détruits que les pays du Moyen-Orient, la première chose qui disparaît, dans le récit de la guerre, c’est l’Histoire ; et l’Histoire aussi entendue comme appartenance, comme identité culturelle et personnelle de peuples qui préservent en eux-mêmes un monde construit dans le temps. C’est un monde dont il y a des témoins, bien que souvent négligé. C’est ainsi qu’est né notre désir – qui devient alors notre mission : mettre en valeur les témoins silencieux de ce qui appartient à ces peuples que le monde connaît aujourd’hui principalement comme des victimes, comme des acteurs de conflits complexes qui semblent totaliser leur identité culturelle depuis la nuit des temps. Pourtant, ce n’est pas le cas.

C’est précisément ce que Martino cherche parmi les papiers des archives du Centre franciscain d’études chrétiennes orientales du couvent Musky, au Caire : ses journées s’écoulent entre de vieilles photographies, des lettres et des documents personnels, un océan de mots et d’images qui témoignent d’un monde submergé et presque oublié. « Les archives Musky contiennent le souvenir de la communauté latine du Caire, donc d’une communauté qui est en fait en train de disparaître aujourd’hui : les descendants de ces personnes sont presque tous partis à l’étranger, il ne reste ici que quelques anciens locaux », explique Martino. Ce même fait est déjà une bonne raison de préserver la mémoire historique du lieu : « Si ces gens disparaissent complètement et qu’il n’en reste aucune trace, quelque chose de très important sera perdu : le quartier Musky est intrinsèquement et constitutivement multiculturel et multireligieux, avec de nombreuses confessions différentes, y compris chrétiennes. Si une communauté disparaît, il est important que les autres sachent qu’ils n’étaient pas les seuls à avoir vécu à cet endroit.

Préserver la mémoire pour préserver la conscience, et pour protéger les droits des minorités et la possibilité d’une coexistence pacifique. La mémoire de ceux qui vivent est éphémère, elle n’existe que tant que le dépositaire des mémoires vit : « Il y a un moine de 95 ans qui est une sorte d’archive vivante, parce qu’il raconte toujours à quoi ressemblait le quartier avant les années 50, quand Nasser a imposé à tous les Européens d’Égypte de quitter le pays. Il se souvient encore de ce qu’était ce monde : il se souvient, par exemple, que dans ce seul quartier, six journaux arméniens différents circulaient. Quand il ne sera plus là, les archives resteront », et alors toutes les histoires cachées parmi les étagères resteront à découvrir.

Martino définit les archives comme « une photographie qui couvre les histoires de toute une communauté à travers les siècles, des histoires de personnes qu’il serait agréable de pouvoir reconstruire et raconter ». « Je reconstruis lentement l’histoire d’un marchand vénitien, par exemple, qui, entre 1600 et 1700, avait une boutique juste en dessous des frères et les a aidés avec certaines questions bureaucratiques et juridiques, comme l’obtention de droits de bail pour rester au couvent. Entre autres choses, il est intéressant de constater qu’aujourd’hui encore, juste en dessous du couvent, il y a tant de boutiques, et que l’un de ces commerçants agit en tant que représentant légal des frères du couvent : c’est une continuité qui vous fait sourire et qui réduit la distance perçue entre le passé et le présent.

D’après les documents, il est clair que dans sa boutique, ce marchand vendait des bonbons, et était en fait appelé par tout le monde dans le quartier « Le pâtissier ». Dans d’autres documents, cependant, j’ai trouvé des informations différentes : un inventaire tenu en Angleterre décrit son activité de pharmacie. C’était donc probablement un pharmacien qui, en surface, était un chef pâtissier, puis distribuait sous le comptoir des médicaments à toute la communauté occidentale !

Il y a beaucoup d’histoires comme celle-ci, dans des archives à longue durée de vie comme celle des Musky : des histoires de gens simples, d’artisans, de marchands, des histoires de nobles, de personnes célèbres qui sont passées par ici pour des raisons diverses et éventuelles. Des histoires quotidiennes et folkloriques, qui racontent une humanité dont l’existence ne doit pas être effacée. Il y a quelque temps, nous avons raconté les après-midi de lecture de contes de fées palestiniens que Tali organise dans notre centre à Bethléem. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi de lire ces contes de fées, Tali a répondu : « J’ai choisi ce livre parce que c’est une forme précieuse d’héritage artistique oral. Ces histoires sont anciennes, transmises oralement au fil du temps, de génération en génération, elles ne doivent pas mourir. C’est un héritage qui appartient à la communauté palestinienne : il doit rester gravé dans nos esprits et nos consciences.

À la base de ce projet, il y a l’idée qu’éduquer les enfants à aimer les contes de fées de leur propre tradition signifie lutter contre la disparition d’une culture populaire identitaire ; quelque chose de similaire anime également l’œuvre de Martino et, plus généralement, l’engagement de Pro Terra Santa pour la conservation des lieux et de leur patrimoine artistique et culturel. « Quand j’aurai terminé ma thèse et que j’aurai terminé le livre dans lequel je reconstruis toute l’histoire du couvent, j’aimerais trouver un moyen de raconter cette histoire aux personnes que j’y ai rencontrées et qui m’ont accompagné pendant un an » : Martino est très attaché au fait que ce que son travail portera du fruit est un trésor avant tout pour les gens qui vivent dans le quartier Musky. « C’est aussi un peu une restitution, d’une certaine manière. C’est juste. Je ne veux pas être quelqu’un qui arrive, qui fait ses recherches, puis qui repart : je veux trouver un moyen de rendre tout cela aux gens là-bas, pour qu’ils soient plus conscients de leur histoire, pour qu’ils puissent en reprendre possession.